Bauakustik/Schallschutz

Die Herausforderungen der Wohnungsknappheit und die konjunkturelle Abkühlung der Bauwirtschaft in Deutschland seit 2023 erfordern innovative Ansätze. Im Fokus steht der Gebäudetyp E, der einfaches Bauen fördern soll, jedoch von Teilen der Bauwirtschaft missverstanden wird. Einige Akteure ignorieren Mindestanforderungen, die dem Gesundheitsschutz und der Sicherheit der Bewohner dienen. Auch die Anforderungen an den Schallschutz werden zur Kosteneinsparung hinterfragt.

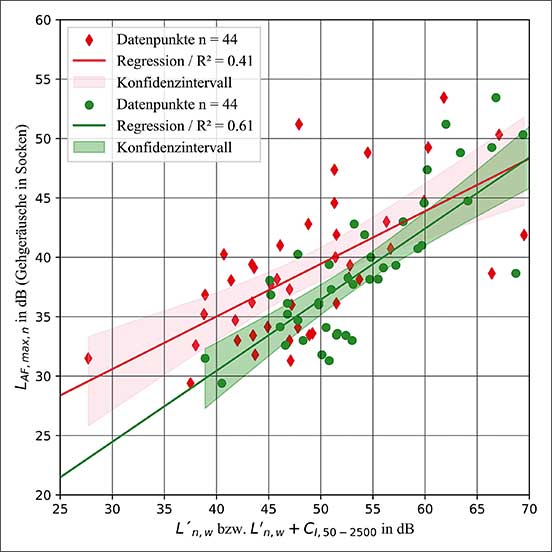

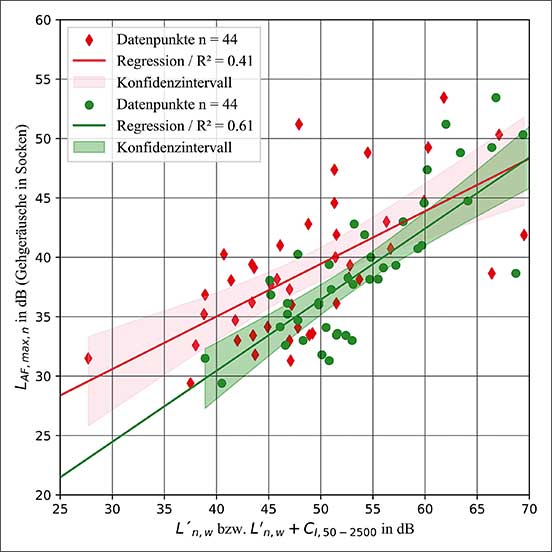

Der Beitrag stellt bewährte Deckenkonstruktionen den Konstruktionsvorschlägen aus der Leitlinie und den Prozessempfehlung zum Gebäudetyp E gegenüber und beurteilt diese aus Sicht des Trittschallschutzes und der Wirtschaftlichkeit.

Seit dem Jahr 2023 verschärfen sich die Wohnungsknappheit und die konjunkturelle Abkühlung der Bauwirtschaft in Deutschland, was zu einer lebhaften Debatte über die normativen Vorgaben im Bauwesen führt. Im Zentrum dieser Diskussion steht der sogenannte Gebäudetyp E. Dieser Gebäudetyp soll Planern und Ausführenden Sicherheit bei der Anwendung vereinfachter Bauweisen bieten. Ziel ist es, einfache Baukonzepte mit einem Mindestmaß an bautechnischem Standard umzusetzen.

Bedauerlicherweise werden diese Ansätze von Teilen der Bauwirtschaft missverstanden. Es herrscht teilweise die Auffassung, dass es für einfaches Bauen ausreiche, normative Vorgaben schlichtweg zu vernachlässigen oder wegzulassen. Dabei wird übersehen, dass gesetzliche Mindestanforderungen in der Regel dem Gesundheitsschutz und der Sicherheit der Bewohner dienen. Insbesondere die Anforderungen an den Schallschutz geraten ins Visier, um die angestrebten Kosteneinsparungen zu erzielen.

Es lässt sich jedoch nachweisen, dass Schallschutz, sowohl im Massiv- als auch im Holzbau, keine kostentreibende Eigenschaft im Bereich der Mindestanforderungen darstellt. Wenn die richtigen Anforderungskenngrößen ausgewählt werden, insbesondere beim Trittschallschutz, kann gezeigt werden, dass mit robusten Standardkonstruktionen akustisch angemessene Ergebnisse erreichbar sind.

Hierzu wird im Rahmen dieses Beitrags, siehe auch [12], zunächst die Notwendigkeit eines ausreichenden Luft- und Trittschallschutzes insbesondere aus Sicht des Gesundheitsschutzes sowie geeigneter Beurteilungsgrößen für den Nachweis aufgezeigt. Darauf aufbauend werden bewährte Deckenkonstruktionen den Konstruktionsvorschlägen aus der Leitlinie und den Prozessempfehlungen zum Gebäudetyp E [1] gegenübergestellt und aus Sicht des Trittschallschutzes und der Wirtschaftlichkeit beurteilt.

Für die wirtschaftliche Beurteilung wurden von 16 Unternehmen der Holz- und Massivbaubranche Kostenkennwerte und Einheitspreise für verschiedene Deckenvarianten eingeholt. Diese Kostenkennwerte stellen die Durchschnittswerte aus unterschiedlichen ausgeführten Projekten der jeweiligen Unternehmen dar.

Das deutsche Baurecht legt Mindeststandards fest, die, unabhängig von zivilrechtlichen Vereinbarungen, nicht unterschritten werden dürfen. Das oberste Ziel des Gesetzgebers sind dabei der Schutz der Gesundheit sowie die Sicherstellung von Standards, die das gesellschaftliche Zusammenleben ermöglichen.

Im Bereich des Schallschutzes stehen der Schutz der Gesundheit und die Gewährleistung eines Mindestmaßes an Vertraulichkeit in Wohngebäuden im Vordergrund. Da diese Mindestanforderungen per Definition die Grenze zur gesundheitlichen Beeinträchtigung setzen, ist jede Unterschreitung dieser Standards äußerst fragwürdig.

Es ist unbestritten, dass der Schutz vor äußeren Lärmeinwirkungen gewährleistet sein muss. Mehrere Studien (zum Beispiel [5], [6] und [8]) belegen eindeutig, dass Verkehrslärm und unzureichende Schutzmaßnahmen zu erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können. Der Lärm aus der Nachbarschaft wurde bisher wenig im gesundheitlichen Kontext thematisiert und wird deshalb vermehrt in Diskussionen über Baukostenreduktionen thematisiert.

Den ganzen Beitrag können Sie in der September-Ausgabe der Bauen+ lesen.

Diesen Beitrag finden Sie auch zum Download im Heftarchiv.

Weitere Artikel aus dem Bereich Bauakustik