Nachhaltigkeit/Kunststoffe

Das Forschungsprojekt »Wegweiser für kunststofffreies Bauen« bündelt Wissen zu kunststoffhaltigen Bauprodukten und deren Eigenschaften. Es bewertet Chancen und Risiken und entwickelt Indikatoren für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Kunststoffen, die als Basis für ein Bewertungstool für Baustoffe und Konstruktionen dienen. Ergänzend werden Ersatzprodukte und Bauweisen identifiziert, die das kunststofffreie Bauen fördern.

Synthetische Kunststoffe gelten als relativ junge Materialien und dennoch haben sie schon in jeden Bereich unseres Lebens Einzug gehalten. Bis heute wurden weltweit bereits mehr als 6,1 Mrd. Tonnen Kunststoffe produziert und Prognosen zeigen, dass der Verbrauch in den nächsten Jahren weiter steigen wird.

Die Herausforderungen, die Kunststoffe mit sich bringen, werden sowohl in der Wissenschaft als auch in der Gesellschaft anerkannt und es gibt erste Bemühungen für ein globales Plastikabkommen der UN, um gegen den Plastikmüll anzukommen. Zwar ist dieses Abkommen Mitte August 2025 erneut gescheitert, es zeigt aber, dass die Problematik schon von vielen Ländern ernst genommen wird.

Auch im Bauwesen sind Kunststoffe weitverbreitet. Es ist nach dem Verpackungssektor sogar der zweitgrößte Kunststoffverbraucher in Deutschland. Allein 2023 wurden 3 Mio. Tonnen Kunststoffe eingesetzt, hauptsächlich für Rohre (30%), Dämmstoffe (18%) und Profile (22%) sowie für Produkte der Sanitärausstattung, Behälter etc. [1]. Nicht eingerechnet sind Farben, Lacke, Kleber, Fasern, Bauschäume und die nicht offensichtlichen Kunststoffanteile in mineralischen Baustoffen und Verpackungen.

Zwar widmen sich verschiedene Studien einzelnen Aspekten des Kunststoffeinsatzes im Bauwesen, aber bislang gab es keine umfassende Analyse, die den gesamten Lebenszyklus von Baukunststoffen betrachtet – von der Materialzusammensetzung über den Umwelteintrag bis hin zur Kreislauffähigkeit. Genau an diesen Punkten setzte das Forschungsprojekt »Wegweiser für kunststofffreies Bauen« an. Es entstand ein Wissenspool zu Mengen und Eigenschaften kunststoffhaltiger Bauprodukte, um ein Bewusstsein für deren vielfache Verwendung zu schaffen.

Zudem wurden ökologische Chancen wie die Kreislauffähigkeit sowie Risiken wie die Freisetzung von Schadstoffen in die Umwelt bewertet und daraus Indikatoren entwickelt. Letztere dienten als Basis für ein Bewertungstool für Baustoffe und Baukonstruktionen. Ergänzend wurden Informationen zu verfügbaren Ersatzprodukten und zu Bauweisen erarbeitet, die kunststofffreies Bauen erleichtern.

Zu den im Bauwesen am häufigsten eingesetzten Kunststoffen zählen PVC, Polyethylen mit hoher und mittlerer Dichte (PE-HD, PE-MD), Polyurethan (PUR), Polypropylen (PP) sowie expandiertes Polystyrol (PS-E). Mit 44% stellen Polyolefine die größte Gruppe dar, wobei 27% auf PE (rund 3,5 Mio. t) und 17% auf PP (2,2 Mio. t) entfallen. Weitere mengenmäßig relevante Kunststoffarten sind PVC (1,8 Mio. t; 12%), Polystyrol einschließlich EPS (0,63 Mio. t; 4,9%) und PUR (0,86 Mio. t; 7%). [2]

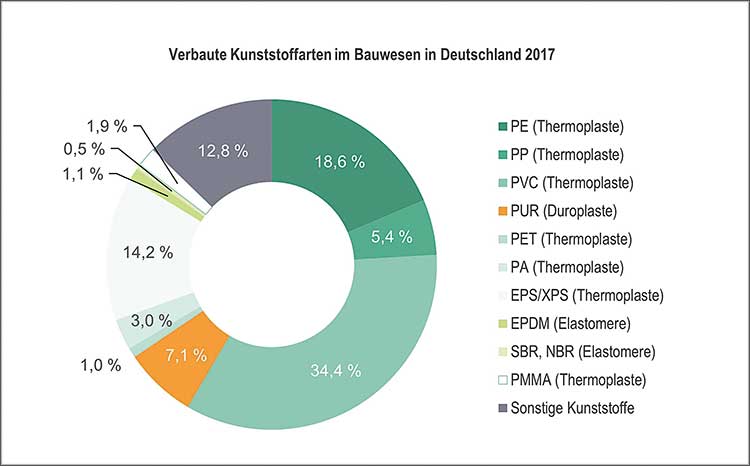

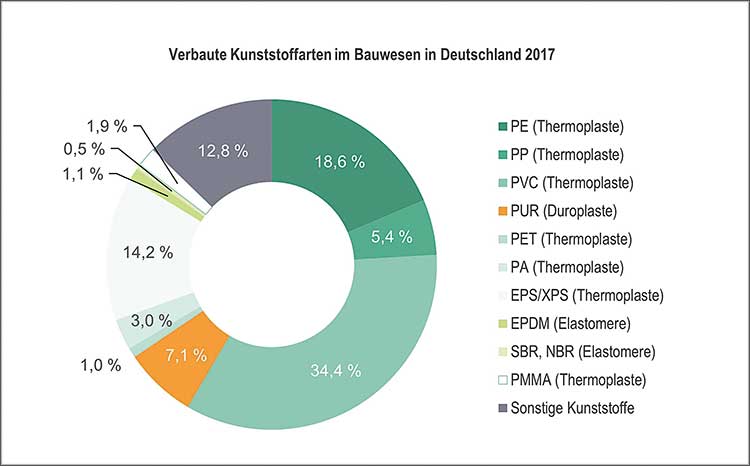

Im Jahr 2017 wurden nach Bendix et al. [1] rund 2,64 Mio. t Kunststoffe im Bauwesen verarbeitet, davon ein Drittel PVC (0,785 Mio. t). Mengenmäßig relevant waren zudem PE mit 18% sowie EPS und XPS mit zusammen 14%. In kleineren Anteilen folgten PUR (7%), PP (5%), Polyamid (PA, 3%) und Polymethylmethacrylat (PMMA, 2%). Ein erheblicher Teil blieb unspezifisch und wurde unter »sonstige Kunststoffe« (ca. 0,09 Mio. t) ausgewiesen (siehe Abb. 1).

Neben der Verwendung für reine Kunststoffprodukte werden Kunststoffe häufig als funktionale Zusätze in Bauprodukten eingesetzt. Diese »versteckten« Kunststoffe finden sich etwa als Bindemittel in Farben, Putzen oder Holzwerkstoffen, als Zusatz in Betonen, Estrichen und Bauplatten oder als Stützfasern in biogenen Dämmstoffen. Je nach Produktgruppe schwankt ihr Anteil erheblich: von weniger als 1 M.-% in Estrichen bis zu 30 M.-% in Dispersionsfarben. Da Hersteller häufig auf Betriebsgeheimnisse verweisen, werden genaue Mengen nicht immer offengelegt, was eine vollständige Transparenz erschwert.

Den ganzen Beitrag können Sie in der November-Ausgabe der Bauen+ lesen.

PDF-Datei des Beitrags kostenlos herunterladen

Weitere Fachartikel aus dem Bereich Nachhaltigkeit